60代になると仕事を引退したり子どもが独立したりと、ライフスタイルが変化して車の使い方も変わり、このタイミングで自動車保険を見直す方も多いのではないでしょうか。

全国の交通事故件数データ(2020年度・警察庁交通局調べ)によると、免許保有者10万人あたりの年代別事故件数は50代が304件、60代が312件、70代が365件となり、60代から70代へ年代が上がると事故リスクも上昇するようです。

60代の自動車保険の保険料は、全ての年代の中では安い傾向にありますが、70代からは事故リスクとともに保険料も上がってくるため、今のうちに保険料を引き締めておきたい方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、60代の自動車保険の月額相場や注意するポイント、保険料をさらに安くする方法、おすすめの自動車保険ランキングをお伝えしていきます。

60代の自動車保険の月額平均相場はどれくらい?

それでは早速、60代の自動車保険の月額平均相場はどれくらいなのか、シミュレーションしてみましょう。

以下では年間走行距離や保険の等級、ゴールド免許かブルー免許かなど色々な条件のもと、おおよその相場を算出していきます。

なお、下記シミュレーションの保険料はあくまで大まかな金額であり、実際には「型式別料率クラス」などが細かく適用されることとなります。

これは例えばコンパクトカーとスポーツカーではその運転リスクによって保険料が異なることを意味しますが、いち早く具体的な保険料が知りたい方は「自動車保険の一括見積もり」を利用するのがオススメです。

60代で自動車保険に新規加入、6等級の場合

| 運転者の年齢 | 60代 |

|---|---|

| 運転者限定の範囲 | 本人のみ |

| 免許の色 | ゴールド |

| 車の使用目的 | 日常・レジャー |

| 年間走行距離 | 3,000km以下 |

| 等級 | 6等級 |

| 車両保険 | なし |

| 保険料 | 3,040円(月額)/32,730円(年額) |

まずは、自動車保険に初めて加入し、条件は日常・レジャーで年間走行距離は3,000km以下というかなりシンプルな車の使い方をしている例です。

60代で初めて自動車保険に加入する方はあまり多くないかと思いますが、初加入ではなくとも、等級が6等級と低い場合はこのような月額となります。

自動車保険の等級は初加入時には6等級からのスタートとなっており、1年間事故がなければ翌年には1等級上がって、最高は20等級です。

等級は上がれば上がるほど保険料が安くなりますが、無事故で20等級まで上がるには最短でも14年かかるため、60代の初加入から等級を上げるのは時間がかかってしまいます。

等級は無事故で1年間が経過する以外に上げようがないものなので、60代で等級が低い場合は別の部分で工夫をして保険料を抑えるのがいいでしょう。

通勤に使い、年間走行距離が12,000kmの場合

| 運転者の年齢 | 60代 |

|---|---|

| 運転者限定の範囲 | 本人のみ |

| 免許の色 | ブルー |

| 車の使用目的 | 通勤・通学 |

| 年間走行距離 | 12,000km |

| 等級 | 14等級 |

| 車両保険 | なし |

| 保険料 | 2,660円(月額)/28,600円(年額) |

次は、等級は14等級と高めですが、車を通勤に使った場合です。

60代なのでそれほどの長距離通勤は想定せず、年間12,000km、月に1,000km程度の走行量としています。

車の使用目的は、「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務」の3つに分かれますが、保険料は「日常」<「通勤」<「業務」の順で高くなります。

日常より通勤、通勤より業務の方が走行距離や走行時間も増え、その分事故リスクが増える傾向にあるため保険料もそれに連動して上がるのです。

ただ、この例では通勤利用のほかブルー免許のためゴールド免許割引を受けられないにもかかわらず、月額3,000円以下におさまっています。

これは、先ほどの初加入6等級の例と比べて等級が14等級と高いためで、等級の高さが保険料に大きく影響していることがわかると思います。

最高20等級、ゴールド免許の場合

| 運転者の年齢 | 60代 |

|---|---|

| 運転者限定の範囲 | 本人のみ |

| 免許の色 | ゴールド |

| 車の使用目的 | 日常・レジャー |

| 年間走行距離 | 12,000km |

| 等級 | 20等級 |

| 車両保険 | なし |

| 保険料 | 1,600円(月額)/16,900円(年額) |

今回は、等級が最高の20等級まで上がり、さらにゴールド免許という設定でシミュレーションしてみました。

60代は仕事をセミリタイアしたり、子どもが独立して孫の世話が始まったり、自由になった時間で趣味のドライブや旅行をしたりと、車を楽しむことができる年代とも言えます。

そのため車の使い方は「日常・レジャー」ですが年間走行距離は12,000kmと多めの設定にしましたが、保険料の月額は1,600円とかなり安くなりました。

無事故で20等級、ゴールド免許となると保険料を大幅に抑えられるのが見て取れます。

60代夫婦、日常利用の場合

| 運転者の年齢 | 60代 |

|---|---|

| 運転者限定の範囲 | 本人+配偶者 |

| 免許の色 | ゴールド |

| 車の使用目的 | 日常・レジャー |

| 年間走行距離 | 4,000km |

| 等級 | 16等級 |

| 車両保険 | なし |

| 保険料 | 2,090円(月額)/22,280円(年額) |

続いては、「運転者限定の範囲」が本人のみではなく、本人と配偶者を含むシミュレーションです。

運転者限定というのは、その車を運転し、万が一の時の保険の補償対象になる人を指しています。運転者限定が「無制限」の場合はその車に友人・知人など誰が乗っていたとしても補償され、逆に、「本人のみ」の場合は本人が運転していた時しか補償されません。

なお、保険料は「無制限」がもっとも高く、そこから範囲を絞れば絞るほど安くなっていき、「本人のみ」が最も安い設定となります。

今回の「本人+配偶者」は、「本人のみ」の次に安い設定です。そのため、夫婦2人分の補償ですが月額は約2,000円とリーズナブルです。

使い道は週末や日常の買い物、年に数回の旅行を想定し、年間4,000kmと少なめ。また等級は16等級と高めなので、負担の少ない金額におさまりました。

60代夫婦、日常利用で車両保険ありの場合

| 運転者の年齢 | 60代 |

|---|---|

| 運転者限定の範囲 | 本人+配偶者 |

| 免許の色 | ゴールド |

| 車の使用目的 | 日常・レジャー |

| 年間走行距離 | 4,000km |

| 等級 | 16等級 |

| 車両保険 | あり |

| 保険料 | 3,970円(月額)/43,160円(年額) |

最後は、先ほどの夫婦でのシミュレーションに車両保険を付け加えた場合です。

自動車保険の補償内容は、大きく分けて「人の補償」と「車の補償」に分かれます。

人の補償はその保険に加入した車に乗る人(自分)と同乗者、そして事故があった時の相手方の人のケガや死亡の補償となります。こちらが自動車保険のメインとなっており、万が一の際の医療費などに備えます。

一方、車の補償は主に自分の車に損傷があった時の修理費用となります。ただ、もし事故で相手方の車にぶつけられた場合などは相手の保険でカバーされますので、人の補償に比べると重要度はワンランク下がります。また、古い中古車などの場合はそもそも保険金があまり下りないので意味がなく、車両保険は付けない方が賢明という場合もあります。

車両保険のある・なしで保険料を比べると、先ほどの「なし」の例が月額2,090円、今回の「あり」の例が月額3,970円となり、車両保険を付けると月額がほぼ2倍となっています。

ただ、高級車や新車であれば修理や盗難に備えて車両保険に入っておくのが安心です。60代で趣味の新車を買うなどした場合もおすすめです。

60代が注意するべき自動車保険のポイント

60代では仕事を引退したり子どもが独立したり、あるいは子ども夫婦と同居したりと、ライフスタイルや車の使い方も変わる年代となります。

それではここから、そんな60代が注意するべき自動車保険のポイントを見ていきましょう。

運転者の範囲が正確か

自動車保険の補償には、「運転者の範囲」というものがあります。

自動車保険というのはそもそも「車」が入る保険であり、その車を誰が運転するか、誰が運転している時に補償するかというのは個別に設定が必要です。

特に設定しない場合は「運転者限定なし」という区分となり、友人・知人・他人など誰が運転していた場合でも補償の範囲内になります。ただ、保険料はその分とても高くなります。

一方、運転者を「本人限定」「本人・配偶者限定」「家族限定」など特定の人間に絞ることで保険料が抑えられる仕組みになっています。絞れば絞るほど保険料は安く、「本人」<「本人・配偶者」<「家族」の順で保険料は上がっていきます。

ただ、「本人限定」と「本人・配偶者限定」はわかりやすいのですが、「家族限定」については各保険で扱いが異なることもあるため注意が必要です。

特に自分の子どもについては、同居の子ども、別居で未婚の子ども、別居で結婚している子ども、二世帯住宅で結婚している子ども、結婚して家を出たが離婚した子ども等いろいろなパターンがありますが、基本的には一度でも結婚した子どもは別の家庭と見なされ「家族限定」に含めることはできません。

60代ではお子さんが同居か別居か、結婚しているかどうかなど様々なケースがあり得ます。「家族限定」に含められないお子さんについては、「運転者制限なし」にすることなく、運転する期間のみ運転者の範囲を拡大したり市販の1日保険を利用するという手もあります。

- 同居の未婚の子=○

- 別居の未婚の子=○

- 別居・同居の婚姻歴のある子=×

年齢条件の範囲が正確か

続いては、「年齢条件の範囲」についてです。

先ほどの「運転者の範囲」とともに、運転者の「年齢条件の範囲」も保険料に関わるポイントとなっています。

年齢条件は各保険により若干異なりますが、「全年齢」「21歳以上」「26歳以上」「30歳以上」「35歳以上」という区分が設けられています。

免許取りたてで事故リスクが高い18歳~を含む「全年齢」が最も保険料が高く、そこから年齢が上がるにつれて保険料が安くなっていく仕組みです。

なお、この年齢条件は、補償の範囲に含めたい人の中で最も若い人に合わせた区分が適用されます。

例えば60代の夫婦が先ほどの「本人・配偶者限定」で保険に入る場合、2人とも60代なので区分は「35歳以上」が適用されます。

しかし、この夫婦に同居の29歳の子どもを追加した「家族限定」にした場合、区分は最も若い29歳に合わせるため、年齢条件は「26歳以上」が適用されて保険料は一気に上がってしまいます。

ただここで注意したいのが、追加する子どもが別居で未婚の場合はこの年齢条件の適用外となる点です。別居の場合は子どもが何歳であっても年齢条件は夫婦のみの「35歳以上」のまま家族限定に含めることができ、年齢の区分によって保険料が上がることがありません。

このように「運転者の範囲」と「年齢条件の範囲」は複雑に絡み合っているため、ケースごとに各保険会社にて確認するのがいいでしょう。

- 同居の未婚の子(家族限定)=年齢条件あり

- 別居の未婚の子(家族限定)=年齢条件なし

- 別居・同居の婚姻歴のある子(運転者限定なし)=年齢条件なし

60代の自動車保険を安くするには?

60代での自動車保険料は若い世代と比較すると安い傾向にあります。

その理由は、最初の自動車保険加入から年月を経て等級が上がりやすくなることや、若い世代に比べて事故リスクが低いことにあります。

ただし、この事故リスクは70代になると上昇傾向となり、保険料もそれに伴って上がってしまいます。

年齢とともに保険料が上がる前に、60代での保険料を安くするにはどうすればよいか以下で見ていきましょう。

補償内容を見直す

まずは、補償内容の見直しです。

前項で述べた「運転者の範囲」「年齢条件の範囲」を適切なものにすることで保険料を安くできる可能性があります。特に補償範囲にお子さんを含む場合、同居か別居かなどお子さんの状況によって保険料が変わってきます。運転の頻度が少ないのであればいったん補償から外し、乗る時だけ市販の1日保険などを利用すれば保険料を抑えることができるでしょう。

それ以外の点でも、例えば仕事をリタイアして車通勤をしなくなった場合は車の使用目的が「通勤」から「日常・レジャー」に変わり、走行距離も短くなって保険料も安くなります。また車に長く乗り続け、古くなってくれば車両保険が不要になるといった見直しもできるでしょう。

このように、ライフスタイルが変わると車の使い方も変わり、条件によっては保険料を安くできる可能性があります。

等級などは保険会社が把握しているため自動的に変更されますが、その他の部分は自己申告となることが多いため、補償内容を積極的に見直していくのが保険料を安くするポイントとなるのです。

ダイレクト型の自動車保険にする

自動車保険には、「代理店型」と「ダイレクト型」の2種類があります。

代理店型というのは店舗を構えた保険のことで、お店に行ってスタッフと相談しながら保険に加入することができます。

一方、ダイレクト型は「通販型」とも呼ばれ、店舗を持たず電話やインターネットから加入します。店舗の賃料やスタッフの人件費が少なくて済むため、ダイレクト型の方が保険料が安く抑えられるのが特徴です。

現在代理店型に加入中の場合、補償内容は同じでもダイレクト型に乗り換えるだけで保険料が安くなるため、まずは見積もりを取ってみるのがいいでしょう。

なお、ダイレクト型だと基本的に補償内容は自分で組み立てていき、インターネットで入りたい補償を選んで加入する流れが一般的です。

60代の場合は、対面での相談ができないので不安、インターネットは苦手という方も多いかもしれませんが、最近は電話で丁寧に補償内容の相談に乗ってくれるダイレクト型もあります。

代理店型とダイレクト型、どちらもメリットとデメリットがありますので、比較検討の上ご自身に合った方を選ぶのがいいでしょう。

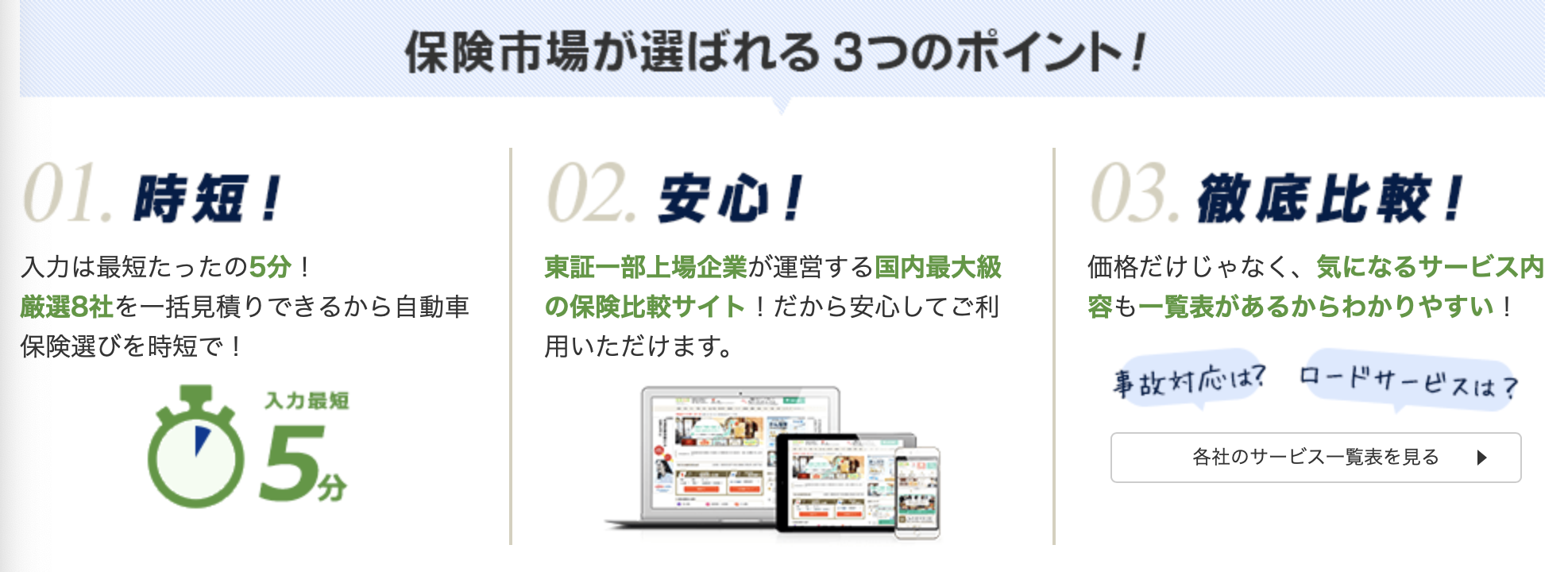

一括見積もりで自動車保険を比較する

どのような自動車保険が自分に合っていて保険料が安くなるのか、判断するには複数の保険を比較検討するのが一番です。

そんな時に便利なのが、自動車保険の一括見積もりサービスです。

見積もりを取るには個人情報や車の情報などを入力する必要がありますが、一括見積もりであればたった数分、1回のみの入力で複数の自動車保険の見積もりを一気に取ることができます。

時間や手間を大幅に省くことができ、また保険の内容を一度に見比べて比較検討できるため、時間をかけずにより安い保険を見つけることが可能です。

一括見積もりサービスは無料で利用できるため、複数の保険の比較検討を考えている方は利用するのがおすすめです。

60代におすすめの自動車保険ランキングTOP5

それではここで、60代におすすめの自動車保険TOP5をランキング形式でご紹介いたします。

代理店型、ダイレクト型の両方がありますので、ご自身に合った保険探しのご参考にしていただけるかと思います。

1位:ソニー損害保険株式会社

| 保険名 | ソニー損保 |

|---|---|

| 保険会社 | ソニー損害保険株式会社 |

| 契約型 | ダイレクト |

| 補償内容 |

|

| サポート |

|

| 事故対応 |

|

ソニー損保では新規ネット割引に加え、無事故割引・証券ペーパーレス割引で合計15,000円の割引があります。

また、「安全運転でキャッシュバックプラン」では専用アプリで運転を自動計測し、安全運転の場合は保険料の最大30%が戻ってくるためさらにお得になります。

さらに、事故対応では1人の専任担当者とサポートチームが対応に当たり、事故の相手方とも直接話してくれるため安心。

たとえ夜中の事故でも「セコム事故現場かけつけサービス」が来てくれ、現場での写真記録なども行ってくれるため、大変心強い自動車保険です。

2位:セゾン自動車火災保険株式会社

| 保険名 | おとなの自動車保険 |

|---|---|

| 保険会社 | セゾン自動車火災保険株式会社 |

| 契約型 | ダイレクト |

| 補償内容 |

|

| サポート |

|

| 事故対応 |

|

セゾン自動車火災保険の「おとなの自動車保険」は、新規加入なら最大13,600円の割引があり、割引プランも充実しています。

一般的な自動車保険では「運転者年齢条件」の「35歳以上」が区切りとなりますが、おとなの自動車保険では1歳刻みの保険料体系を採用しているため、納得の保険料が期待できるでしょう。

事故対応においても、ALSOK隊員による現場駆け付けサービスのほか、ロードアシスタンス拠点数も業界最大級のため安心です。

3位:SBI損害保険株式会社

| 保険名 | SBI損保の自動車保険(総合自動車保険) |

|---|---|

| 保険会社 | SBI損害保険株式会社 |

| 契約型 | ダイレクト |

| 補償内容 |

|

| サポート |

|

| 事故対応 |

|

SBI損保の自動車保険は、リーズナブルな保険料や業界最高水準のロードサービス、休日でも初期対応してくれる安心の事故対応などで評価の高い保険です。

インターネットからの新規加入なら14,500円が割引され、走行距離やゴールド免許によってさらに保険料がお得になります。

無料ロードサービスも充実しており、契約継続3年目以降などの条件を満たすとロードサービスが自動で「プレミアム」にアップグレード。事故時だけでなく普段のドライブでも更に安心して運転ができます。

4位:アクサ損害保険株式会社

| 保険名 | アクサダイレクト |

|---|---|

| 保険会社 | アクサ損害保険株式会社 |

| 契約型 | ダイレクト |

| 補償内容 |

|

| サポート |

|

| 事故対応 |

|

アクサダイレクトの自動車保険はダイレクト型で保険料も安く抑えることができ、無事故割引とインターネット割引を合わせて最大22,000円の割引がある点が魅力です。

また、基本補償と追加補償を自由に組み合わせることができ、自分ピッタリの補償内容を柔軟に選べるので、無駄を省いて保険料を安く抑えることも可能です。

自分に必要な補償内容がわからないという方にはAIを活用した「補償おすすめ機能」があり、見積もり画面でおすすめプランが提示されるのも嬉しいポイントです。

5位:チューリッヒ保険

| 保険名 | チューリッヒ保険 |

|---|---|

| 保険会社 | チューリッヒ保険会社 |

| 契約型 | ダイレクト |

| 補償内容 |

|

| サポート |

|

| 事故対応 |

|

チューリッヒの自動車保険は業界最高レベルの無料ロードサービスが魅力で、ドライブ中のちょっとしたトラブルにもきめ細かく対応してくれます。

また事故対応サービスも充実しており、人身事故・物損事故のスペシャリストが素早く対応。相手方が入院するような大きな事故の場合は土日・祝日でも契約者の自宅に駆け付けてくれ、その後の対応を対面で相談できるので安心です。

保険市場の一括見積もりで自動車保険料を比較しよう!

自動車保険は一括見積もりが最も簡単でおすすめです。それぞれの保険会社で見積もりを取ることも可能ですが、それには時間がかかってしまいますので、なるべくまとめて見積もりを取って比較しましょう。

無料!一括見積もりで自動車保険の料金比較

自動車保険の一括見積もりサービスを活用すれば、無料で大手保険会社の料金を比較することができます。車の利用頻度などのライフスタイルに合わせて個別の見積もりを作成してくれるので、一括見積もりを利用した場合と、そうでない場合では、1年間で約25,000円も節約できる可能性があります。

一括見積もりなら保険市場

一括見積もりなら保険市場がおすすめです。ネットから最短5分で無料見積もりが可能で、保険市場が厳選した12社の料金比較を行えます。

詳しく解説を聞きたい方はお電話でも受付ているので、自動車保険に初めて加入する方でも安心です。

最短5分で無料の一括見積もり

保険市場 公式HP↓↓

無料で一括見積もりを行える保険市場を利用すれば、最短5分で最適な自動車保険を知ることができるので、ぜひ試してみてください。

まとめ

今回は、60代の自動車保険選びについての注意ポイントや安くする方法、おすすめ保険ランキングなどをご紹介しました。

60代ではお子さんが家を出て独立したり、あるいは結婚して二世帯同居するなど家族構成やライフステージの変化がある年代です。

そんな時には自動車保険の見直しをして、年齢条件や運転者の範囲など補償内容を適切にすることで保険料をより抑えることができるでしょう。

また、ダイレクト型の保険を活用すればさらに保険料が安くできます。ダイレクト型であっても電話で補償内容を相談できる保険も多いため、一括見積もりサービスを賢く利用して自分にぴったりの保険を見つけてみてください。

カーデイズでは自動車保険の総合満足度おすすめランキングもまとめています。

全年齢の総合的な人気や評判が気になる方は参考にしてください。